« Combats de filles » : On achève bien les jeunes filles…

- Écrit par : Guillaume Chérel

Par Guillaume Chérel - Lagrandeparade.com/ « Combats de filles », le premier roman de l’américaine Rita Bullwinkel (36 ans), est originellement titré Headshot (tir en pleine tête, ou photo du visage) en anglais.

Par Guillaume Chérel - Lagrandeparade.com/ « Combats de filles », le premier roman de l’américaine Rita Bullwinkel (36 ans), est originellement titré Headshot (tir en pleine tête, ou photo du visage) en anglais.

Ce qui donne une meilleure idée du projet. En effet, l’action se déroule en deux journées (les 14 et 15 juillet), dans le Nevada (l’Etat des casinos et des grands matchs de boxe, à Las Vegas), et couvre le douzième tournoi des « Filles d'Amérique » : de jeunes boxeuses de moins de 18 ans. Et comme le fit la photographe Française, Martine Barrat, à New York, dans les années 80, l’autrice dresse le portrait de chaque membre du tableau des combats : quarts de finale, demi-finale et finale.

Chaque chapitre se concentre sur un match et porte pour titre le nom des adversaires : Artemis Victor vs. Andi Taylor, Kate Heffer contre Rachel Doriecko, etc. Le descriptif des rounds n’est pas ce qui intéresse Rita Bullwinkel, c’est l’affrontement de psyché, de mondes, d’univers différents. La profondeur du récit réside dans l'incarnation des personnages. D'où viennent ces jeunes femmes ? Que font-elles là ? Pourquoi la boxe ? Qui sont-elles ? Et jusqu’où iront-elles ?

En montant sur le ring, elles ne livrent qu’un combat de plus. Un parmi d’autres. Pas le premier, ni le dernier. L’enjeu est parfois intime, familial. Ainsi, Artemis, la plus jeune des sœurs Victor, sait déjà qu’elle n’égalera, ni ne dépassera l’aînée, à jamais la première à avoir remporté ce tournoi prestigieux, dans le microcosme pugilistique, mais peu suivi par les médias. Enfin, alors qu’il est interdit que deux frères, ou sœurs, s’affrontent en compétition, Iggy Lang et Izzy Lang sont cousines germaines. L’une a quinze ans, l’autre presque dix-huit. Elles sont venues ensemble, accompagnées par un membre de la famille. La plus jeune n’est venue que pour vaincre la « grande ». Sa rage de vaincre apaisée, elle perdra contre sa prochaine adversaire plus âgée. On imagine l’ambiance du voyage de retour…

Toutes sont les meilleures de leur Etat, chacune a son style, son jeu de jambe, son vécu, ses rêves. Lorsqu’elles sont tête contre tête, leurs corps ne font qu’un. On dirait des araignées aux pattes effilées. Entre les coups et les cordes du ring, dans la tension des combats, ce sont leurs vies passées qui défilent. Nous apprenons leur futur, parfois tragique, pathétique, sans ce que cela soit dérangeant. Ce week-end de boxe, qui semblait si important à leurs yeux, n’aura été qu’un épisode de leur existence. Chaque round est comme le chapitre d’une enquête policière. Laquelle va trouver la faille chez l’autre.

Ces jeunes filles, issues de milieux modestes, parfois fauchées au point de devoir dormir dans leur voiture (quand elles en ont une) affrontent leur adversaire (des sœurs de chagrin), mais aussi une vie qui ne leur fait pas de cadeaux, répétons-le. Quand on est une fille, sur le ring, comme ailleurs, il faut résister, s’imposer, sous peine de souffrir encore davantage. Quand elle cogne l’autre, c’est elle-même qu’elle frappe : « A sa naissance, chaque fille est une boxeuse en puissance », écrit Rita Bullwinkel. Laquelle écrit sur le thème de la boxe au corps à corps, yeux dans les yeux, dans un style précis, parfois poétique, mais aussi et surtout pragmatique.

Comme en boxe, elle change de rythme. Alternant paragraphes courts et longues descriptions des lieux, personnages et états d’âmes des différents protagonistes. Que ce soient les entraîneurs, peu présents (ils viennent boire des coups à l’œil), qui sont des ringards, ou les arbitres, venus surtout pour profiter des buffets gratuits (garnis de produits bas de gamme). Les filles ont dû payer pour participer à ce simulacre de grande compétition, où tout est miteux, poussiéreux, loin des lumières factices de Vegas. Ici, on est dans le vrai. Le réalisme.

Rien à voir avec les textes virils des maîtres du « noble art » en littérature : Jack London, Hemingway, Mailer. C’est du côté de Joyce Carol Oates ("de la boxe", 1987), laquelle s’était intéressée aux boxeurs de New-York, noirs et latinos, essentiellement. La boxe féminine était encore balbutiante, à cette époque. Visuellement, on pense aux films Virgin Suicides et Million Dollar Baby, de Clint Eastwood. Il n’y aura pas de piédestal. Même pour la dernière survivante. La gagnante. Le ring, c’est l’arène de la vie. C’est la fin de l’enfance. L’entrée dans la vie adulte. Et le dur. Ces gladiateur.e.s – des amazones casquées et gantées de cuir – seront vite oubliées. Sauf à l’écrit. Leurs noms sera à jamais au palmarès, et dans quelques œuvres d’art, qui auront perçu le caractère héroïques de ces combattantes du quotidien.

Ce premier roman a été en sélection du Man Booker Prize et finaliste du prix Pulitzer, entre autres. Il est traduit dans 18 pays. Rita Bullwinkel est éditrice, à la revue McSweney’s, crée par le génialissime Dave Eggers. Elle enseigne aux Beaux-Arts de San Francisco. Rita Bullwinkel possède un style à part, singulier, parfois déroutant. Et sa traductrice, Hélène Cohen, a su capter cette spécificité.

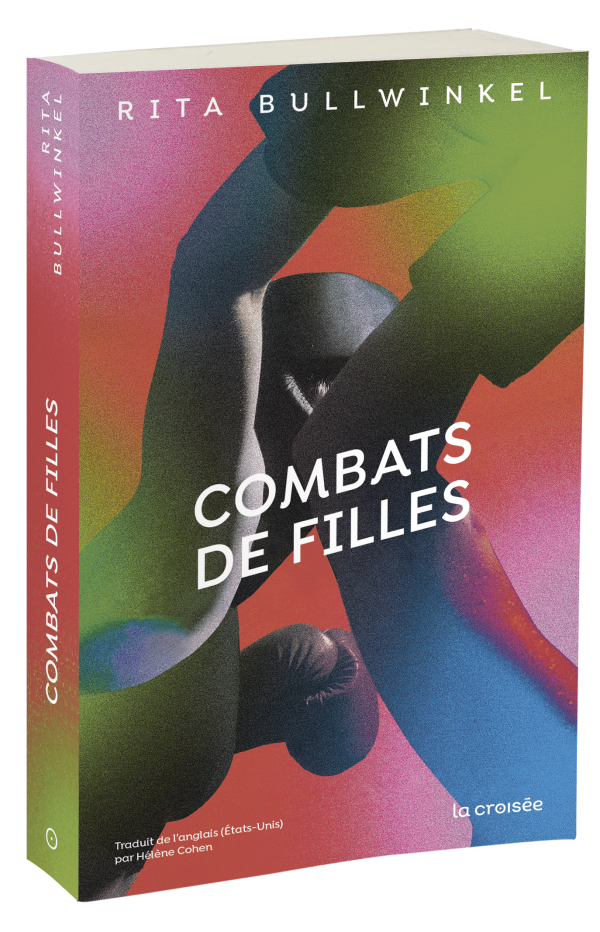

Combats de filles

La Croisée éditions (groupe Delcourt)

Autrice : Rita Bullwinkel

Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Hélène Cohen

186 pages

Prix : 22 €

Parution : 13 août 2025