« Les Veilleurs de nuit » : un roman orchestral de Tiunn Ka-siông

- Écrit par : Guillaume Chérel

Par Guillaume Chérel - Lagrandeparade.com/ S’il est courant d’évoquer la « petite musique » d’un auteur, ou d’une autrice, (Françoise Sagan, en l’occurrence, à propos de son style d’écriture), il est plus rare de vanter le talent littéraire d’un véritable musicien professionnel. C’est le cas du premier roman du taïwanais Tiunn Ka-siông, que l’on compare au colombien Gabriel Garcia Marquez de « Cent ans de solitude ». Comprenez que « Les Veilleurs de nuit » lorgne du côté du « réalisme magique » à la sauce « thaï ».

Par Guillaume Chérel - Lagrandeparade.com/ S’il est courant d’évoquer la « petite musique » d’un auteur, ou d’une autrice, (Françoise Sagan, en l’occurrence, à propos de son style d’écriture), il est plus rare de vanter le talent littéraire d’un véritable musicien professionnel. C’est le cas du premier roman du taïwanais Tiunn Ka-siông, que l’on compare au colombien Gabriel Garcia Marquez de « Cent ans de solitude ». Comprenez que « Les Veilleurs de nuit » lorgne du côté du « réalisme magique » à la sauce « thaï ».

Lecteur occidental – ou faible d’esprit -, cerveau étriqué, qui entre dans l’univers de Tiunn Ka-siông, laisse toute croyance en Descartes. Cet auteur taïwanais a choisi ainsi d'ancrer ce merveilleux livre du côté du yin (couleur noir, symbolisant le féminin, le froid, l’hiver, l’automne, la lune, la créativité, l’intuition, l’énergie qui invite au retour sur soi, l’introspection), comme l’explique Gwennaël Gaffric dans sa préface.

Tiunn Ka-siông donne la part belle à la partie souterraine du réel, maintes fois parcouru par d’illustres écrivains tels E.T.A Hoffmann (romantisme allemand), Edgar Poe, donc Baudelaire, son traducteur, H.P. Lovecraft, Borges, Burroughs, Stephen King, etc. Le but, ici, n’est pas de faire peur, quoique… : « J’ai pédalé jusqu’à épuisement, écrit-il, j’ai cru, un instant, avoir échappé à cette scène terrifiante (…) C’est à ce moment-là que je les ai vues, juste devant moi, sur la route goudronnée : quatre femmes, marchant dans ma direction, portant un palanquin. Peut-être était-ce à cause de l’obscurité du soir, leur peau semblait grise et cireuse. »

Il penche également du côté du yang (la part aérienne, couleur blanche), pour la coexistence et la cohérence. Son livre se présente comme un collage, avec le récit principal, entrecoupé en gras de textes sur l'histoire de la région, ou sur les mythes qui y sont attachés. Il multiplie les notes de bas de page et les références. Le texte est dense, foisonnant. Il faut entrer dedans comme dans une forêt (magique, forcément), touffue, voire étouffante par moments. Heureusement, il y a des clairière pour respirer. Il faut se laisser porter par le flot des mots : : « Des pétales de fleurs de pêcher tombaient par poignées sur la surface du lac. Un poisson-fleur-de pêcher en saisit un dans sa gueule, et plongea, descendant vers les profondeurs du lac aux Fantômes. Ce poisson, difforme dès sa naissance, avait une échine tordue vers la gauche, et la nageoire caudale fendue en éventail. Mais cela ne l'empêchait pas de nager, pétale en bouche. Le lac était sombre, insondable, à la frontière entre les clartés du ciel et les ténèbres d'en dessous. Dans ses profondeurs se dressait un gigantesque arbre-esprit, vieux de cinq cents printemps et automnes. Courbé, à moitié pourri, il agitait doucement ses branches dans les courants. Le poisson passa entre ses racines et repéra une ouverture dans le tronc creux. Il s'y glissa comme à l'intérieur d'un tunnel végétal. Lorsqu'il ressortit de l'autre côté, ce fut d'un bleu éclatant. »

Le texte est écrit en deux langues : le chinois mandarin, et le taïwanais (hoklo). le traducteur a restitué ce mélange en « créolisant » certains passages. On peut le considérer comme co-auteur de la version finale en français. Il est recommandé de lire certains passages à voix haute, comme Flaubert dans son « gueuloir », en subvocalisant pour « entendre » ce que dit l'oncle, ou la tante au narrateur.

Mais de quoi s’agit-il ? L’histoire se déroule dans le village fictif de « Bourg brûlé », inspiré du village natal de l'auteur, Min-hsiung, dans le comté de Chiayi, au sud-ouest de Taiwan.

La narration prend une forme éclatée, et non linéaire, entre confidences intimes, mythes locaux et chroniques documentaires (parfois réelles, parfois inventées). Le narrateur adulte revient sur son enfance marquée par une atmosphère familiale étouffante, un père taciturne, une mère superstitieuse, et par la présence diffuse d'esprits errants, de dieux mineurs et de spectres politiques. Il partage avec son amie d'enfance, Chou Mei-hui, une sensibilité précoce au monde invisible. Figure ambivalente, Mei-hui est identifiée à une incarnation du « veilleur de nuit », divinité obscure veillant sur les morts et les âmes errantes. Chaque chapitre est centré sur une anecdote, un souvenir, connecté à un rituel, ou une vision, où se croisent divinités oubliées, revenants de la Terreur blanche, divinités des rivières issus de cadavres anonymes, ou encore marginal accusé d'avoir cuisiné un poisson-chat sacré appelé « Bouddha ».

À travers ces épisodes, c'est toute une mémoire souterraine de Taiwan qui affleure, en particulier celle des répressions de 1947, relue sous le prisme du mythe et du fantastique qui peuplent les petites bourgades rurales. Dans les dernières pages, un rêve partagé condense cette réactivation du passé : une procession d'âmes menée par le veilleur de nuit traverse le village. Elle culmine dans la découverte, dans les ruines d'un ancien poste de police japonais, d'une peinture représentant cette divinité, comme une preuve enfouie d'une histoire occultée.

« Les Veilleurs de nuit » est une fresque poétique et hantée, tissé par le fameux « réalisme magique », qui combine l'histoire orale, les légendes locales et les souvenirs d'enfance. C'est une partition d'une grande poésie, ce qui, par les temps qui courent, ma bonne dame, fait du bien par où ça passe (ou ça casse).

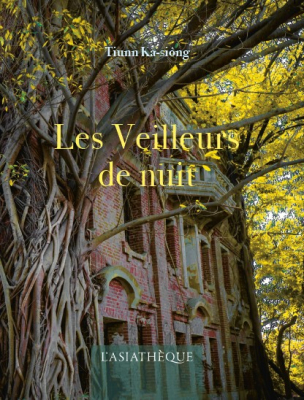

Les Veilleurs de nuit

Editions : L’Asiathèque

Collection : Taïwan Fiction

Auteur : Tiunn Ka-siông

Traduit du taïwanais et du chinois par Gwennaël Gaffric

272 pages

Prix : 19, 50 €

Parution : octobre 2025